Por Pablo Retamal N.

Por Pablo Retamal N.De Edgar Allan Poe a Bram Stoker: cómo narrar el terror animal según autores clásicos

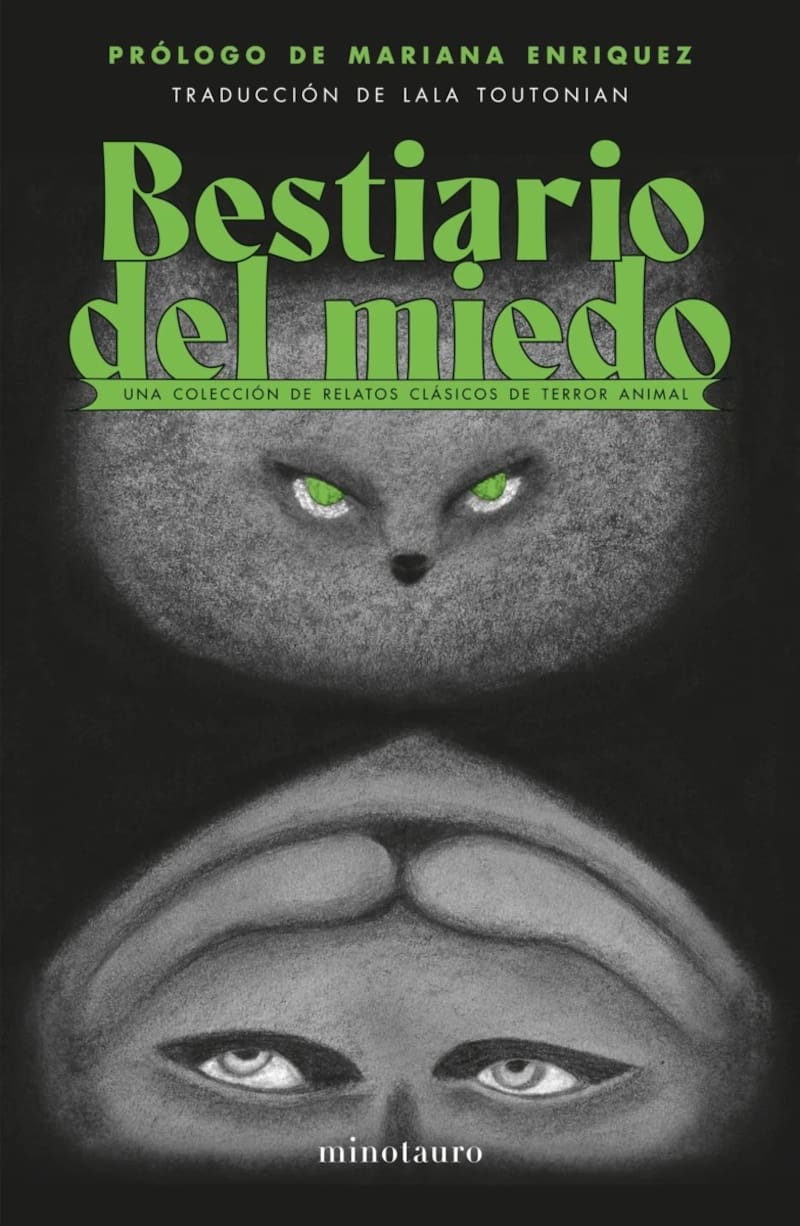

Bestiario del miedo se llama el volumen que acaba de llegar a las librerías chilenas que compila cuentos de terror de escritores anglosajones, donde los animales son los monstruos. La traducción y compilación corrió por cuenta de la argentina Lala Toutonian. "En el siglo XIX, el animal representaba la amenaza exterior. Hoy sabemos que la amenaza somos nosotros".

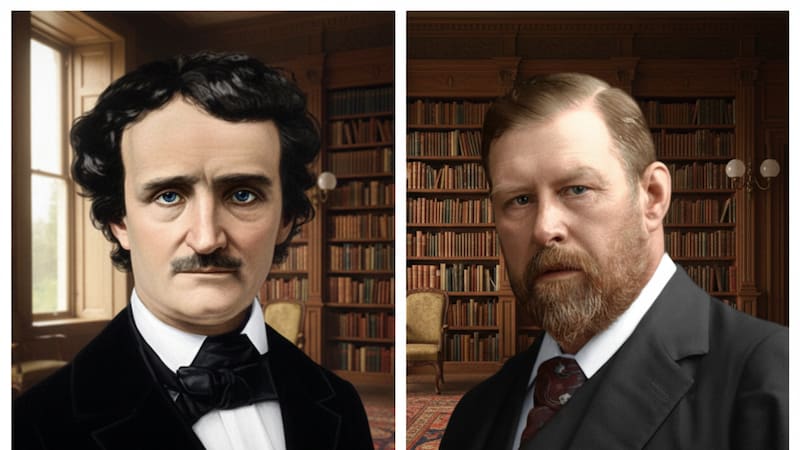

Si hay un lugar por donde indefectiblemente pasan los fanáticos del género terror, son los autores clásicos de los siglos XIX y XX. Nombres como los del estadounidense Edgar Allan Poe o el irlandés Bram Stoker son referentes ineludibles en la escritura del miedo, y en ellos hay un rasgo esencial: la presencia de los animales.

Es que a diferencia de cómo los retrata la literatura actual, en aquellos tiempos los animales aparecían en una dimensión salvaje e incontrolable (algo que ha rescatado Stephen King en Cementerio de animales o Cujo). Aquella contradicción llamó la atención de la periodista y traductora argentina Lala Toutonian.

“Me di cuenta de que en la literatura contemporánea los animales suelen aparecer domesticados, simbólicos o redentores -dice a Culto-. Pero en los relatos del XIX y XX hay otra energía: lo animal como amenaza, espejo, hasta como territorio desconocido. Quise volver a ese miedo primario, al estremecimiento de sentir que algo vivo y no humano nos observa. No fue una búsqueda arqueológica de clásicos sino una exploración para entender qué temores proyectamos cuando un gato, un simio o un monstruo marino se convierten en espejo del alma”.

Toutonian decidió llevar la idea a la práctica. Seleccionó y tradujo una serie de cuentos clásicos de terror animal llamado Bestiario del miedo (Minotauro). Una antología que incluye a maestros anglosajones del género como los mencionados Edgar Allan Poe y Bram Stoker, pero también Ambrose Bierce, William Wymark Jacobs y Rosa Campbell Praed. Además incluye un prólogo de Mariana Enriquez, acaso la mayor exponente del género en la actualidad.

-¿Cuál fue el principal “filtro” que utilizó para seleccionar los cuentos? ¿Era el animal el protagonista central o la forma en que el animal refleja los miedos humanos?

-El filtro creo fue la perturbación. No me interesaban los cuentos donde el animal es simplemente un ornamento del horror sino aquellos en que encarna un conflicto humano moral, existencial o social. En algunos casos, el animal es literal; en otros, una presencia latente, casi invisible. Busqué relatos donde el miedo animal se convierte en una fuerza de descomposición: donde lo humano se desborda o se traiciona a sí mismo. La búsqueda de los relatos, más la poesía de Poe, fue una parte fundamental de goce en esta aventura. Y como sabrán, para la sociedad argentina es muy necesario mantener la sesión semanal con el psicoanalista (guiño).

—La antología reúne autores muy conocidos con otros menos frecuentados en español. ¿Qué le ofrece un cuento como El Bunyip (Rosa Campbell Praed) o La pata de mono (W. W. Jacobs) al lector moderno que una obra más conocida de Poe no puede?

-Lo que me interesa de El Bunyip es su ambigüedad colonial: la criatura surge de un choque cultural entre lo europeo y lo indígena australiano, ahí el miedo ya no es metafísico sino político. En La pata de mono, en cambio, -un clásico del género- el terror es casi doméstico: la superstición se infiltra en la vida burguesa y revela un deseo de control que siempre fracasa. Poe es el arquetipo, pero estos otros autores expanden el mapa del horror y lo vuelven más coral, más impuro.

—Siendo estos relatos de los siglos XIX y XX, ¿cuál fue el mayor desafío de traducción? ¿Cómo se logra mantener el tono “gótico” o el horror clásico sin que suene demasiado arcaico para el lector actual?

-El equilibrio entre atmósfera y respiración. Las traducciones del siglo pasado tendían a sobreformalizar el inglés victoriano; yo quise que la sintaxis respirara, que el lector sintiera la tensión, no la solemnidad. El desafío fue preservar el pulso gótico, ese temblor verbal, sin caer en la rigidez de un castellano envejecido. La clave fue escuchar: cada autor tiene un ritmo, una respiración distinta.

—En los cuentos clásicos, el terror a menudo se sugiere más que se muestra. ¿Tuvo que tomar decisiones estilísticas especiales para trasladar esa atmósfera de “horror sugerido” al español?

-Sí, absolutamente. El horror sugerido es un trabajo más de silencios, yo creo, hay que decidir qué no traducir literalmente, qué dejar fuera del campo visual. Me tomé mis licencias narrativas considerando que esto es una traducción literaria. ¿Qué hizo Cortázar cuando tradujo El Cuervo? Volvió a escribir la poesía, la reescribió. En inglés, muchas veces el miedo se desliza por lo implícito o por la elipsis: en español, esa elipsis puede volverse torpe si no se calibra el tono. Mi decisión fue mantener siempre un margen de sombra: que la frase no lo diga todo, que el lector escuche lo que se mueve entre líneas.

—La traducción de los sonidos, los movimientos y la presencia no verbal de las bestias es fundamental. ¿Hubo alguna criatura o pasaje que la obligó a investigar términos o a salirse de la traducción literal para capturar la esencia del miedo animal?

-Sí, el mar de Hodgson. Sus criaturas no son exactamente “animales”, son pulsaciones abisales, materia viva. Ahí tuve que inventar cierta textura verbal: verbos viscosos, palabras que suenen húmedas o inestables. También con El cuervo de Poe, cada intervención del pájaro es una perturbación moral. Traducir sonidos es traducir comportamiento, no fonética.

—Se menciona que la antología explora tensiones coloniales, de género y de clase. ¿De qué manera la figura del animal sirve de vehículo para criticar o revelar estas tensiones sociales de la época?

-El animal es siempre el otro. Y en las sociedades coloniales, patriarcales o clasistas, el otro, sea mujer, indígena, sirviente o extranjero, fue siempre bestializado, y me atrevería a decir que esto continúa. Estos relatos exponen esa operación simbólica: cómo el miedo al animal encubre el miedo a la diferencia. Traducirlos hoy es también desarmar esa retórica del dominio y mostrar lo que el terror oculta: culpa, deseo, poder.

—Como menciona Mariana Enríquez, ahora los humanos somos el principal peligro para los animales. ¿Cree que al leer estas historias, el lector contemporáneo siente un miedo diferente (quizás más culpa) que el lector del siglo XIX?

-Sí, creo que hoy el miedo se invierte. En el siglo XIX, el animal representaba la amenaza exterior. Hoy sabemos que la amenaza somos nosotros. Leemos Aceite de perro o La pata de mono y ya no tememos a la criatura, sino a lo que el humano le hace. Hay una culpa ecológica pero también una culpa emocional: el miedo a haber destruido el misterio del mundo.

—Muchas historias de terror animal juegan con la metamorfosis. ¿Qué nos dicen estos relatos sobre la línea delgada que separa la civilización de lo salvaje?

-Que la frontera, la que sea, es una ficción. El hombre lobo, el vampiro, el simio asesino son variaciones de un mismo dilema: la imposibilidad de mantener a raya lo instintivo. En el fondo, el miedo animal es miedo a nosotros mismos cuando dejamos de reconocernos en el espejo de la razón. El gótico lo entendió antes que nadie.

—¿Cuál es tu relato favorito de estos y por qué?

-Tengo debilidad por El Bunyip, que me parece una joya olvidada donde el mito, la colonización y la locura se mezclan en una atmósfera de pantano. Me interesa cuando el miedo no tiene bordes claros, cuando la criatura es también una proyección del trauma. La Squaw de Bram Stoker es un relato brutal sobre la venganza animal: una madre gata devuelve con una precisión implacable, la crueldad humana ejercida sobre su cría. Bajo su aparente morbo victoriano late una metáfora del castigo colonial y del miedo al retorno de lo reprimido. Además de mi intención de mostrar que hay Stoker más allá de Drácula.

—Usted proviene del periodismo cultural, especialmente del rock. ¿De qué manera esa experiencia influyó en su proceso al armar esta antología?

-El rock me enseñó a escuchar las grietas. En el periodismo musical aprendí a detectar tonos, a leer el sonido detrás del texto. Traducir terror tiene algo de eso: es una cuestión de ritmo, de intensidad. Además, el rock que a mí me gusta, el pospunk, comparte con el gótico una fascinación por lo oscuro, por lo que vibra en los márgenes. Armar la antología fue como componer un disco: cada cuento tiene su tempo, su distorsión.

—Si tuviera que añadir un autor contemporáneo a esta antología clásica, ¿quién sería y qué tipo de “bestia” propondría para reflejar el miedo animal de nuestra era?

-Si tuviera que añadir un autor contemporáneo a este Bestiario sería difícil elegir solo uno, porque el miedo animal de nuestra era ya no proviene de lo salvaje sino de lo que hemos domesticado, la tecnología, el cuerpo, el planeta. Mariana Enriquez y Samanta Schweblin lo entienden muy bien: sus criaturas no son lobos ni vampiros, son presencias que nos observan desde la ciudad o desde un dispositivo, recordándonos que ya no controlamos lo que engendramos. También pienso en Olga Tokarczuk o Jeff VanderMeer, donde la naturaleza recupera su agencia y el ecosistema se vuelve monstruo: un terror ecológico que responde al daño humano. Y quizás, en un registro más visceral, Han Kang o incluso Nick Cave, que exponen al animal interior del deseo, ese impulso que nos devora desde adentro. La bestia contemporánea no tiene forma fija: muta entre lo digital, lo biológico y lo emocional. Somos nosotros, otra vez, los que generamos el miedo.

—Después de sumergirse en este “zoológico oscuro”, ¿cuál es, para Lala Toutonian, la criatura más atemorizante del bestiario, la que mejor representa el miedo que nos atraviesa hoy?

-El ser humano, sin duda. Pero si tengo que elegir una criatura, diría el gato: porque observa, porque no se deja domesticar del todo, representa esa zona ambigua entre lo familiar y lo desconocido. El gato nos recuerda que el miedo no siempre viene de afuera: a veces duerme al lado nuestro. Y lo digo yo que debo tener al gato más bueno del planeta, no hay en Ulises un atisbo de amenaza. Mucho me lamento que les hayamos calmado a perros y gatos su salvajismo para domesticarlos.

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Lo Último

Lo más leído

1.

2.

3.

4.

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE